割引を得るためにメールアドレスや住所等の個人情報を提供するなど、個人情報漏洩リスクの高い購買行動が明らかに。4人に1人がChatGPT等のAIツールを活用すると回答し若年層を中心にAIが日常生活へ浸透

消費者向けサイバーセーフティのグローバルリーダーであり、Gen(NASDAQ: GEN)の一員であるノートンは、今年の年末商戦に向けAI(人工知能)とSNSがホリデーシーズンの消費者行動を、どのように後押ししているかを明らかにする新たな調査結果を発表しました。

節約志向のショッピング術や、“今すぐ買う”を促す衝動的な判断、オンラインでの過信が、数百万人の消費者を危険にさらしている実態が浮き彫りになりました。AIを悪用した詐欺や怪しい販売業者に対する不安があるにもかかわらず、日本の消費者の61%(Z世代では73%)が「今年のホリデーシーズンに買い物をする予定」と回答しています。一方で、36%が「お得な割引を得るために個人情報を提供したことがある」や、おおよそ4人に1人がこれまで「話題の商品を購入しようとして、怪しい販売サイトにたどり着いた経験がある」と回答しており、リスクの高い環境下でショッピングを行っていることが明らかになりました。

こうした状況を受けて、ノートンは今年も11月30日(日)を「サイバー・セーフティ・サンデー(Cyber Safety Sunday)」に定めました。サイバーマンデー(Cyber Monday)の前日にあたるこの日は、AI時代における「安全で賢い買い物」のために、デバイス・行動・意識を見直す日としています。

調査サマリー

日本の消費者の61%が「今年のホリデーシーズンに買い物をする予定」と回答

そのうち96%が「オンラインで購入する予定」と答え、オンラインショッピングが主流に。

●24%の消費者がギフト選びに生成AIツールを活用予定

前年比より9%増加しており、AIが“買い物の相棒”として浸透しつつある。

●62%の消費者が「最安値を探す」と回答し、価格重視の傾向が顕著に

価格重視の姿勢が顕著になる中、19%が「他の時期よりオンライン上でリスクを取る」と回答しており、セキュリティリスクを高める可能性が考えられる。

●24%の消費者が「お得なセールを見た瞬間に購入する可能性がある」と回答(Z世代では41%)

衝動買いを誘う“即決行動”が詐欺被害リスクを高める傾向も。

●31%の消費者が「ホリデーシーズン中のセールを不審に感じる」と回答

一定の警戒感を持って、セール情報を見ている消費者が存在している。

●36%の消費者が「お得な割引を得るために個人情報を提供した経験がある」と回答

Z世代ではその割合が50%に達しており、若年層ほど割引のために情報提供を行う傾向が強い。

SNSとAIは“ショッピングの味方”か、それとも“詐欺の温床”か

Z世代による、リスクの高いホリデーショッピングの実態も明らかに

日本の消費者の購買行動が、よりオンライン中心へと移行している実態が、本調査から見えてきました。

調査によると、日本の消費者の61%が「今年のホリデーシーズンに買い物をする予定」と回答しています。そのうち96%がオンラインでの購入を予定していると答えており、オンラインショッピングが主流となっています。全体の37%が「主にオンラインで買い物をする予定」と回答している中で、特にZ世代では73%が「買い物を予定している」という結果が出ており、若年層ほどオンラインでの購買行動が定着していることがうかがえます。

●人気ギフト獲得のために“普段と違う行動”を取る傾向も

19%の消費者が「人気ギフトを手に入れるために普段と違う行動を取る可能性がある」と回答しました。Z世代ではその割合が45%に上昇しており、購買意欲の高さが行動にも影響を与えていることが分かります。

具体的にリスクを伴う、または普段とは違う購買行動として、以下の傾向が見られました:

-

市場価格より7,000円多く支払う(8%)

-

SNS広告やメールをクリックする(8%)

-

未知の販売者から購入する(5%)

過去に24%の消費者が「話題の商品を購入しようとして怪しいサイトにたどり着いた経験がある」と回答しており、Z世代ではその割合が46%と突出しています。SNSや広告経由での購買行動が増加する一方、危険なサイトへの誘導リスクも高まっています。

●節約志向と情報過多による“アンバランスな購買心理”

調査では、77%の「消費者が割引コードを探す」と回答し、17%が「30分以上かけて検索する」など、節約志向が強まる一方で、時間や情報の過剰消費による“アンバランスな購買心理”が明らかになっています。

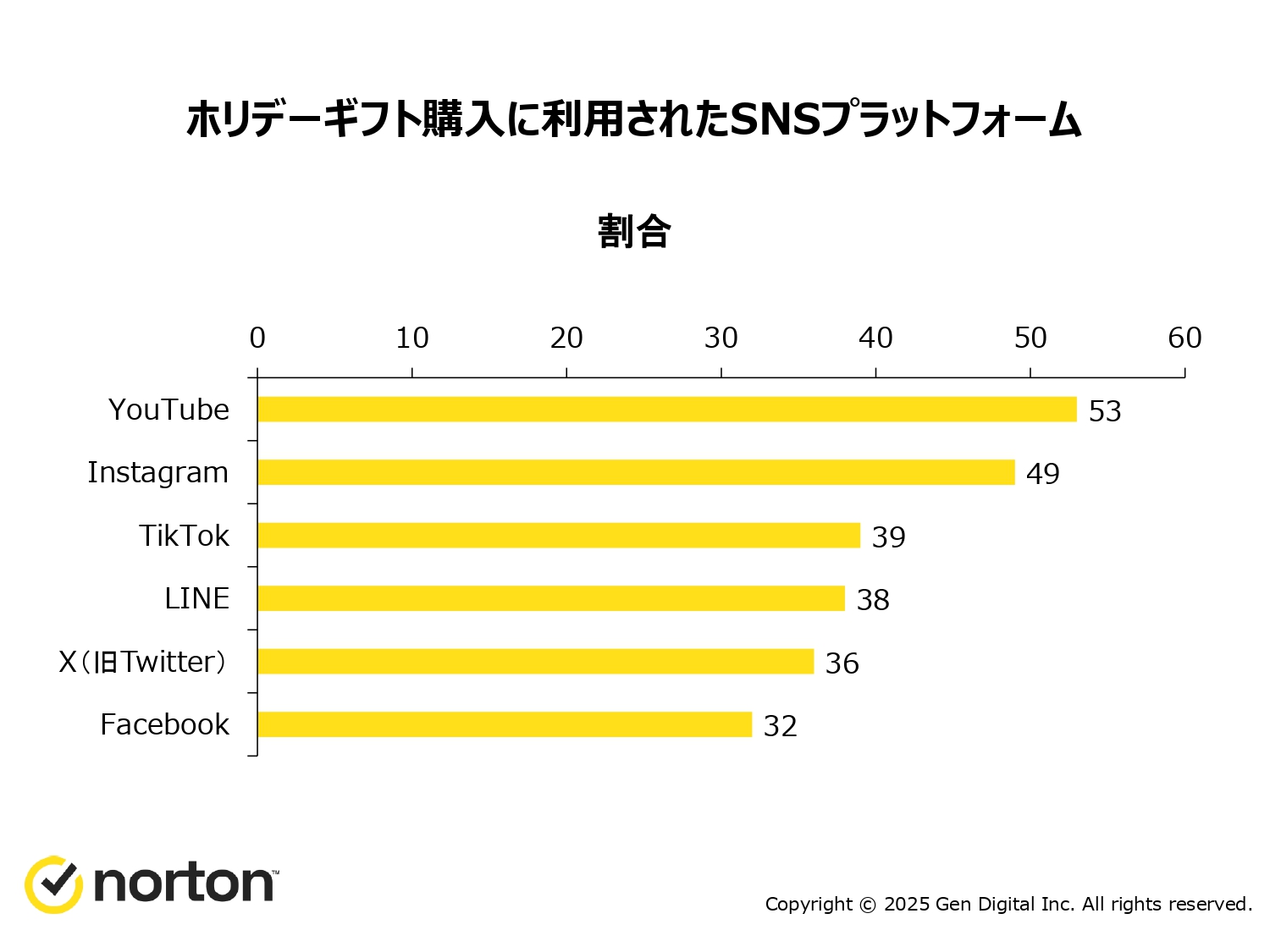

●SNS経由の購買と情報共有のリスク

さらに、22%の消費者が「SNS広告からホリデーギフトを購入した経験がある」と回答。購入に利用された主なSNSプラットフォームはYouTube(53%)とInstagram(49%)でした。

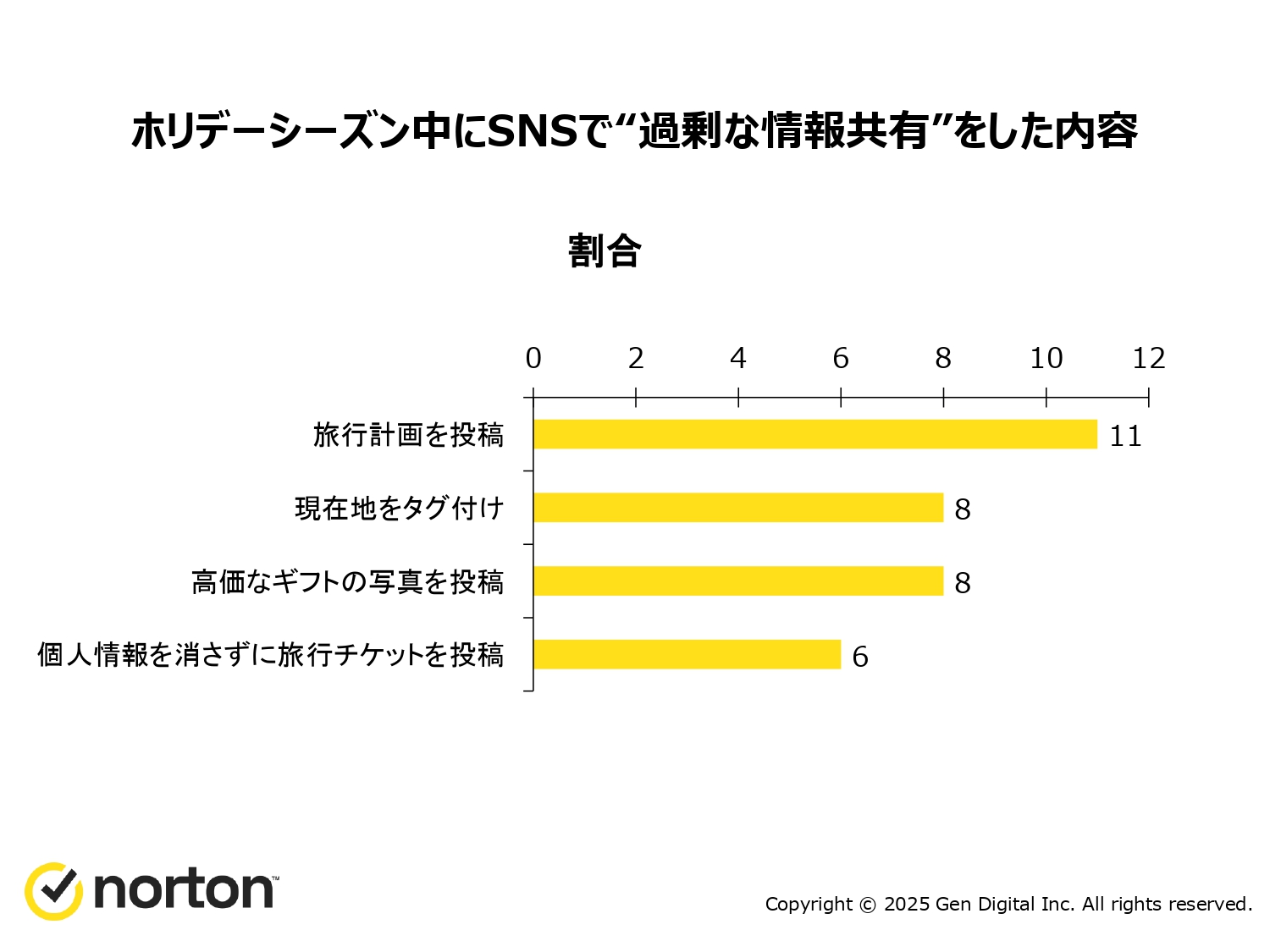

19%の消費者が「ホリデーシーズン中にSNSで過剰な情報共有をした可能性がある」と回答。世代別ではZ世代が52%と最も高く、X世代14%、シニア世代7%と続いています。

SNS利用の拡大に伴い、プライバシーリスクへの警戒も必要とされています。

それぞれの内訳は以下の通りです。(複数回答可)

ショッピングにおけるAI関連の質問では、24%の消費者が「ChatGPTなどの生成AIツールをギフト選びに活用する予定」と回答しており、9%の増加が見られました。こうした傾向は、AIが日常生活においてより身近な存在となりつつあることを示しています。

ノートン詐欺研究部門ディレクターのレイラ・ビルジ氏は、こうした動向について次のように述べています。

「AIツールやSNS広告のクリックなど、人々は利便性に惹かれています。しかし、サイバー犯罪者も同じようにその流れに乗っています。まるで“玄関マットの下に合鍵を隠す”ように、人々が軽視する行動こそが、最も脆弱になる瞬間なのです。」

“お得な買い物”が高くつく?ホリデーシーズンの落とし穴。詐欺被害、最大損失額 30万円。Z世代が最もリスクにさらされている状況

消費者の購買意欲が高まるホリデーシーズンは、サイバー犯罪者にとっても好機となり得る時期です。日本の消費者の62%が「ホリデーシーズンでは最安値を探す」と回答し、19%が「ホリデーシーズンは他の時期よりオンラインでリスクを取る」と回答しました。

お得なセールを見た瞬間に購入する可能性についての質問をしたところ、24%の消費者が購入する可能性があると回答し、Z世代では41%と世代別では一番高い結果となりました。

ただ各国の回答から比較してみると、ブラジル(64%)や香港(63%)は、お得な商品を見つけるとすぐに購入する傾向が最も高い一方で、日本(24%)やチェコ共和国(27%)の人々は、割引に左右されにくい傾向が見られます。

右記が各国の割合比較です。

ホリデーシーズンの詐欺に関する調査では、43%が「昨年より詐欺への懸念が高まった」と回答し、ホリデーシーズンに対する警戒感が広がっています。

-

AIによるショッピング詐欺を懸念(54%)

-

ブラックフライデーやサイバーマンデー中の詐欺を心配(60%)

-

「ホリデーシーズンは他の時期より詐欺が多い」と捉えている(61%)

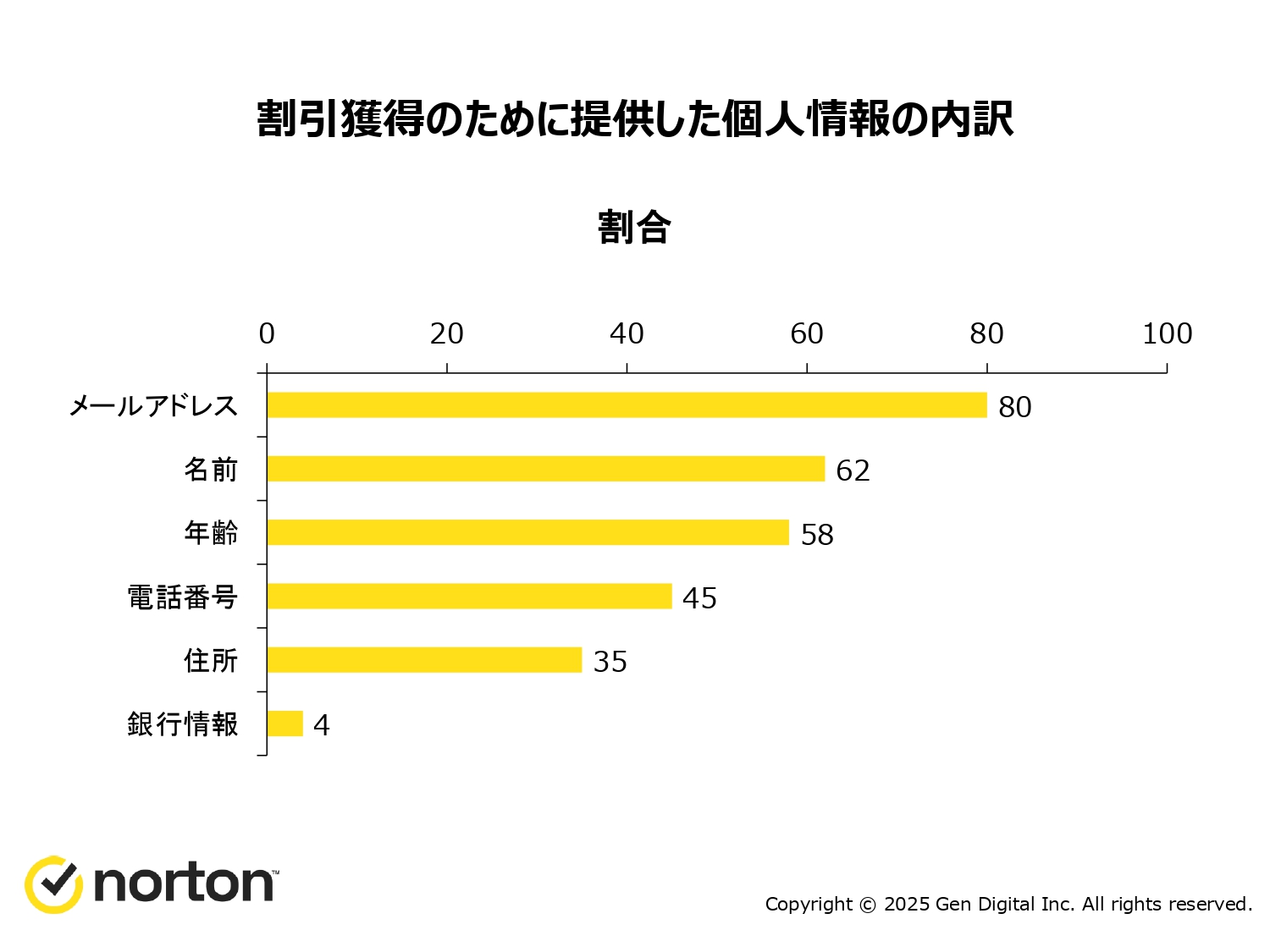

31%の人が「ホリデーシーズン中の“お得なセール”を不審に感じる」と回答し、一定の警戒心をもちながら、オンラインショッピングを活用する消費者は存在しています。36%の消費者がこれまで「割引を得るために個人情報を提供したことがある」と回答しています。中でも、個人情報の提供に関しては、Z世代が50%に急上昇し、危機意識の低さが垣間見える結果となりました。

割引獲得のために提供した個人情報としては、メールアドレスが最も多く、次いで名前や年齢などが挙げられました。

割引獲得のために提供した個人情報の内訳は下記の通りです。 (複数回答可)

レイラ・ビルジ氏は、最新の注意を払うと同時に下記のように述べています。

「サイバー犯罪者は、焦り、注意散漫、感情的判断を狙っています。ホリデーシーズンはその三拍子が揃う時期です。彼らはそうした油断を待っているのではなく、あなたが“忙しく”“ストレスを抱え”“急いでいる”といったその瞬間を狙っています。さらに最近の詐欺は非常に巧妙化しており、警戒していても騙される可能性があるのです。」

AIを使う消費者が増える一方、信頼性への懸念も浮き彫りに

生成AIの普及が進む中、消費者の間には利便性と不安が入り混じる複雑な心理が見られます。調査によると、26%の回答者が「ChatGPTなどのAIを活用してホリデーショッピングを行う予定」と答えており、ギフト選びのみならず購買判断においてもAIの利用が広がりつつあります。

一方で、AIに対する信頼は依然として限定的です。29%がAIによるパーソナライズ検索結果を体験したと回答しているものの、「AIが個人情報を安全に扱う」と信頼している人は22%(約5人に1人)にとどまっています。

また、AIの利便性と不安が共存する消費者心理が浮き彫りとなりました。

-

チャットボット対応しかない場合は購入を控える(46%)

-

AIによるレコメンドはショッピング体験を向上させる(36%)

AIはすでに消費者の購買体験に深く浸透していますが、その受け止め方は一様ではありません。AIを“信頼できるパートナー”として受け入れるか、“潜在的なリスク”と捉えるかは、企業による情報管理の透明性とセキュリティ対策の充実度に大きく左右されると言えるでしょう。

「2025年版 ノートン サイバーセーフティインサイトレポート:ホリデー編」から見えてきたのは、ホリデーショッピングが便利になる一方で、SNSやAIツールの活用、“今すぐ買わなきゃ”と思わせるセールの雰囲気が広がっているという現状です。こうした状況の中、私たちにはこれまで以上に冷静な判断と注意が求められています。

ホリデーシーズンを安全に楽しむためのヒントや詳細レポート(英語)は、こちら(https://filecache.mediaroom.com/mr5mr_nortonlifelock/179507/NCSIRHolidayGlobalReport2025.pdf)からご覧いただけます。

「2025年版 ノートン サイバーセーフティインサイトレポート:ホリデー編」について

本調査は、Gen社の委託によりDynata社が2025年7月31日から8月11日にかけて日本国内でオンライン実施したものです。18歳以上の成人1,000名を対象に、年齢・性別・地域で加重調整を行い、全国の実態を代表するデータとして集計しています。

※本調査における世代区分は以下の通りです。

-

Z世代:18~28歳

-

ミレニアル世代:29~44歳

-

X世代:45~60歳

-

シニア世代:61~79歳

Gen Threat Labsについて

Gen Threat Labsは、Gen社に所属するサイバーセキュリティリサーチチームです。世界中の新たなデジタル脅威や詐欺の特定・分析・追跡を行い、Norton、Avast、LifeLockなどGenグループの主要ブランドを支える脅威インテリジェンスを提供しています。

ノートン製品情報

■パソコン、スマホをオールインワンで守るセキュリティソフト

ノートン™ 360プレミアム:https://jp.norton.com/products/norton-360-premium

ノートン™ 360プレミアムは、パソコン、スマホ、タブレットなどのデバイスとWi-Fi通信等をオールインワンで守るセキュリティソフトです。詐欺サイトやウイルスなどサイバー攻撃の脅威を検知し、防御する他、インターネット利用時に通信内容を盗み見されないように暗号化するVPN機能を搭載。その他、お子様を守るための保護者機能、個人情報の流出を検知するダークウェブモニタリング機能、パスワードを安全に管理するパスワードマネージャー機能、データ損失に対する予防的措置のクラウドバックアップ機能など、ユーザーの皆様がより快適かつ安全にインターネットが利用できるようになる機能を多数搭載しています。

ノートンについて

ノートンは、サイバーセーフティの分野でのリーダーであり、Gen(NASDAQ: GEN)の一員です。Genは、信頼される消費者向けブランド群を通じて「デジタルの自由」を推進するグローバル企業です。ノートンは、受賞歴のあるデバイス保護、オンラインプライバシー、そして個人情報保護のサービスを通じて、世界中の個人や家族を支援しています。ノートンの製品とサービスは、AV-TEST、AV-Comparatives、SE Labsなどの独立したテスト機関によって認証されています。また、ノートンは「Global Anti-Scam Alliance 北米支部」および「Coalition Against Stalkerware」の創設メンバーでもあります。詳しくは、Norton.comとGenDigital.comをご覧ください。